ZHdK | digital | News

Mit dem vierten Projekt-Call im Innovationsprogramm fördert die Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen (DIZH) innovative, hochschulübergreifende Projekte mit bis zu 300’000 CHF. Die Projekte sollen praxisrelevante, zukunftsweisende Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln. Alle weiteren Informationen zum Call sowie der Link zur Bewerbung finden sich auf der DIZH-Webseite.

Im Rahmen des 3. Rapid-Action-Calls fördert die Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen (DIZH) sechs Projekte, die zur Stärkung der digitalen Resilienz und Sicherheit beitragen. Damit reagiert das DIZH Innovationsprogramm auf die Dynamiken, die mit der gegenwärtigen Entwicklung im Bereich KI und durch den zunehmend einfachen Zugang zu digitalen Werkzeugen entstehen. Die geförderten Projekte sensibilisieren hinsichtlich Datenschutz und adressieren die negativen Auswirkungen unrealistischer KI-generierter Körperbilder. Zudem fördern sie Medienkompetenz und kritisches Denken durch die Entwicklung interaktiver Tools und die Erforschung des KI-Einsatzes im Journalismus. Nicht zuletzt stärken sie die digitale Resilienz durch spielerisches Lernen und verbessern das Vertrauen in KI-gestützte Anwendungen im Gesundheitswesen. Alle Informationen zum 3. Rapid-Action-Call sowie eine Übersicht über die geförderten Projekte finden sich auf der DIZH-Webseite.

Die aktuelle Episode des DIZH-Podcasts «Schampar Digital» widmet sich dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der schulischen Bildung und beleuchtet, wie diese die Gerechtigkeit im Klassenzimmer beeinflussen kann. Unser Gast Ken Horvath, der an der Schnittstelle von Bildung und Technologie forscht, gibt Einblicke in die komplexen Herausforderungen und Chancen, die der Einsatz von KI mit sich bringt.

Er thematisiert, wie Leistungsbewertungen – egal ob durch Menschen oder Maschinen – oft von Vorurteilen geprägt sind und welche Rolle KI dabei spielt, gesellschaftliche Strukturen zu verstärken oder zu verändern. Welche Vorteile bieten Dashboards, die den Lernfortschritt der Schüler:innen überwachen, und wo liegen die Risiken? Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Rolle Lehrkräfte bei der Einführung und Nutzung von KI im Bildungswesen spielen und wie Schulen sicherstellen können, dass diese Technologien verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Die Auswertung der im Mai vom Digitalrat und dem ITZ lancierten Umfrage zu KI an der ZHdK zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag der Hochschule angekommen – und ist nach wie vor in aller Munde.

In Bezug auf die Verwendung von KI an der Hochschule sowie in der Selbsteinschätzung der Hochschulangehörigen bezüglich ihrer KI-Kompetenzen liegt die ZHdK im Durchschnitt bei einem hohen Mittelwert. Die grosse Streuung der Resultate reflektiert dabei die Vielfalt und Heterogenität an der Hochschule. Die Auswertung der qualitativen Daten bestätigt eine kritische Neugier als Grundhaltung der Hochschulangehörigen zu KI, wie sie auch dem Positionspapier der ZHdK entspricht. Die Befragten äusserten klar den Wunsch nach vertiefter Auseinandersetzung mit dem Thema KI. Dazu bietet der Digitalrat bereits eine Reihe niederschwelliger Angebote an, etwa die Critical Curiosity Events (mit ZHdK-Login) oder die AI-Lunch Learning Serie «Bot Appetit».

Angehörige der ZHdK können die Auswertung der Umfrage, die Stimmen zu KI an der ZHdK, sowie die Daten und Grafiken im Detail einsehen (mit ZHdK-Login). Eine zweite Durchführung der Umfrage ist in einigen Monaten geplant, um die Veränderungen zu verfolgen, die mit der rasanten Entwicklung der Technologien und Anwendungen einhergehen. Für weitere Fragen steht das Team Digitalrat gerne zur Verfügung.

In der aktuellen Episode des DIZH-Podcasts «Schampar Digital» spricht Lisa Hillers, Stv. Leiterin Bachelor Arts in Design und Mitarbeiterin im Programm Digital Skills & Spaces über die Rolle von KI im Designprozess.

Von Bildgenerierungs-Tools bis zur automatischen 3D-Modellierung wird KI zunehmend zu einem wichtigen Werkzeug für Designer:innen. Und damit auch zur Konkurrenz? Lisa erklärt, dass KI zwar beeindruckende Ergebnisse liefern kann, aber nicht die gleiche Kreativität wie der Mensch besitzt. Sie kann keinen eigenen Standpunkt einnehmen oder bewusste gestalterische Entscheidungen treffen. Dennoch bieten diese Tools spannende Möglichkeiten zur Inspiration und Effizienzsteigerung im Designprozess.

Comedian Frank Richter möchte herausfinden, ob Menschen oder Maschinen «bessere» Entscheidungen treffen und was dies überhaupt bedeutet. Dazu befragt er Passant:innen auf der Strasse, einen Computer mit einem lustigen Hut und Forscherin Alice Aubert von der ZHAW. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung u.a. mit Prozessen der Entscheidungsfindung an der Schnittstelle von Umweltwissenschaften und Gesellschaft. Für Alice Aubert ist klar: Es gibt keine «bessere» Entscheidung. Warum nicht, erklärt sie im Video.

Comedian Frank Richter möchte herausfinden, welche Maschinen unser Leben nachhaltig verändert haben, und was durch die Digitalisierung verloren geht. Dazu befragt er Besucher:innen vom Technorama, einen dystopischen Roboter und Forscher Thomas Schmalfeldt von der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH). Dieser gibt einen Einblick in ein laufendes DIZH-Projekt mit dem Völkerkundemuseum der Universität Zürich. Das Team untersucht was passiert, wenn ein traditionelles Handwerk wie das Sticken von einer Stickmaschine übernommen wird. Nimmt die Digitalisierung überhand und gehen kreative Prozesse verloren oder ergänzt sie die analogen Tätigkeiten?

Innovation trifft Verantwortung

Im zweiten Struktur-Call im DIZH Innovationsprogramm werden insgesamt fünf Projekte gefördert, die sich für verantwortungsvolle Innovationen in Bildung, Gesellschaft, KI, Kommunikation und Finanzen einsetzen. Die Ansätze reichen von der Integration immersiver Technologien in die Bildung über die innovative Messung gesellschaftlichen Wohlbefindens und die verantwortungsvolle Nutzung von Künstlicher Intelligenz bis hin zur Überwindung von Sprachbarrieren und der Förderung nachhaltiger Finanzpraktiken. Im Rahmen der geförderten Strukturen wird die Zusammenarbeit der Hochschulen des Kantons Zürich intensiviert, sowohl untereinander als auch mit den beteiligten externen Partnern. Durch diese praxisorientierten und disziplinenübergreifenden Kooperationen der Hochschulen mit öffentlichen Institutionen, Spitälern, Unternehmen sowie privaten und gemeinnützigen Organisationen sollen die technologischen Innovationen langfristig einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen.

Digital basierte Lösungen für Wohn-, Kultur-, Arbeits- und Bildungsräume

Bezahlbarer Wohnraum, geeignete Arbeitsräume und ausreichend Platz für Bildung und Kultur sind zunehmend knapp. Der vierte Rapid-Action-Call der DIZH sucht praxisnahe und zukunftsweisende Projekte, die dieser Herausforderung mit innovativen, digitalen Ansätzen begegnen.

Entsprechende Projekte mit einer Laufzeit von 12 Monaten können mit einem Betrag zwischen 15'000 und 75'000 CHF aus dem Sonderkredit der DIZH unterstützt werden. Eingabefrist ist der 7. April.

Weitere Details zum Call finden sich auf der DIZH-Webseite; alle Informationen zu ZHdK-internen Terminen und Fristen im Intranet (mit ZHdK-Login).

Was bedeutet die künstliche Intelligenz (KI) für den Journalismus, die Mediennutzung und Medienkompetenz? Diesmal begibt sich Comedian Frank Richter auf die Spur von Fake News. Er befragt Passant:innen in Oerlikon, einen verliebten Roboter und die Forscherin Dr. Silke Fürst von der Universität Zürich. Silke Fürst gibt Einblicke in ein laufendes DIZH-Projekt zu ‹KI-Literacy im Schweizer Journalismus›. Zusammen mit ihrem Team untersucht sie, wie sich die digitale Resilienz von Journalismus und Publikum stärken lässt. Überwiegen die Chancen oder die Gefahren von KI für Medien und die öffentliche Meinungsbildung?

BODIES-MACHINES-PUBLICS invites Indian and Swiss visual, performing and media artists, designers, architects or researchers working between art, technology and science to apply for a shared residency at the Immersive Arts Space and Kornhausforum Bern in Switzerland. Artists can apply through an open call until 13th April 2025. The residency will last four weeks, two weeks in each institution (Immersive Arts Space and Kornhausforum) between 8th September to 5th October 2025. The aim of the residency is to develop prototypes and works that can be publicly exhibited.

Are you an artist and /or researcher working on the relationship between sensing technologies, XR, the body and space? Proposals for installations, and/or performative interventions, that successfully blur the lines between the physical and digital – the body and the physical environment – are particularly welcome!

Are you interested? Hand in your application [here].

For further Information about the Immersive Arts Space at ZHdK and/or the call, visit the website or get in touch.

In seinem Gastbeitrag in der FAZ vom 16. März «Wo US-Behörden Archivbilder von Minderheiten löschen» beleuchtet Roland Meyer, DIZH-Brückenprofessor für Digitale Kulturen und Künste an der UZH und ZHdK, die Praxis amerikanischer Behörden, historische Archivbilder von Minderheiten zu entfernen. Er argumentiert, dass diese Löschungen nicht nur die Geschichtsschreibung verfälschen, sondern auch die kulturelle Identität der betroffenen Gemeinschaften beeinträchtigen. Meyer fordert eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Praxis und betont die Bedeutung des Erhalts historischer Dokumente für ein umfassendes Verständnis der Vergangenheit.

Wie beeinflussen KI-generierte Bilder die politische Kommunikation? Und warum nutzt die extreme Rechte besonders häufig künstlich erzeugte Bildwelten? Roland Meyer, DIZH-Brückenprofessor an der UZH und ZHdK, spricht in zwei aktuellen Podcasts über die ideologische und ästhetische Affinität zwischen rechter Politik und generativer KI.

«Tendenziell rechts? Zur Bildsprache der Künstlichen Intelligenz»

Im Podcast SOZUSAGEN des Bayrischen Rundfunks erklärt Roland Meyer, warum rechte Akteure weltweit KI-Bildgeneratoren nutzen, um heroische und hyperrealistische Bildwelten zu erschaffen.

Der Founder-Call der DIZH unterstützt innovative Gründungsideen im Bereich der digitalen Transformation mit einer Anschubfinanzierung von bis zu 75'000 CHF. Gefördert werden frühe «Proof-of-Concept»-Projekte von Studierenden und Mitarbeitenden der DIZH-Hochschulen, die noch kein Spin-off oder Start-up gegründet haben. Eingabefrist ist der 21. August. Die Details zu Ausschreibung finden sich auf der DIZH-Webseite; Interessierte sind eingeladen, an der Informationsveranstaltung am 13. Mai teilzunehmen.

Für weitere Auskünfte steht der DIZH Contact Point gerne zur Verfügung.

«Mustererkennung, oder: Wie Kulturen digital wurden»

Am Montag, 7. April 2025, hielt Roland Meyer, DIZH-Brückenprofessor UZH/ZHdK, seine Antrittsvorlesung zum Thema «Mustererkennung, oder: Wie Kulturen digital wurden» in der Aula der Universität Zürich. Die Videoaufzeichung der Vorlesung ist nun auf Vimeo verfügbar. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Roland Meyer!

Im Rahmen des 4. Projekt-Calls der DIZH werden insgesamt 16 neue Projekte gefördert, darunter ChirpScan, COPE-D und SonNEEM mit ZHdK-Beteiligung. Die Projekte umfassen ein breites Themenspektrum – von Gesundheit, Bildung und sozialer Teilhabe bis hin zu Biodiversität und zeichnen sich durch Innovationskraft, gesellschaftliche Relevanz und einen starken Praxisbezug aus.

Realisiert werden die Projekte von interdisziplinären Teams, die Forschung und Praxis miteinander verbinden. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Technologien und methodische Ansätze wie Künstliche Intelligenz (KI), Virtual Reality (VR) und Citizen Science. So entstehen neue Zugänge zur medizinischen Versorgung, personalisierten Rehabilitation oder partizipativen Forschung. Ein prägnantes Beispiel für die hochschulübergreifende Zusammenarbeit ist das Projekt ChirpScan: Die vier Hochschulen entwickeln gemeinsam eine mobile App, die Heuschrecken anhand ihrer Gesänge identifiziert. Das Projekt verbindet KI mit Citizen Science, ermöglicht eine effiziente Überwachung der Biodiversität und richtet sich an Fachpersonen, Citizen Scientists sowie interessierte Laien.

Weitere Informationen zu den DIZH-Projekten der ZHdK finden sich auf der ZHdK-Webseite; die Details zum vierten Projekt-Call sowie einen Überblick über alle Projekte im Innovationsprogramm auf der DIZH-Webseite.

Roland Meyer, DIZH-Brückenprofessor UZH und ZHdK, war als Speaker auf der re:publica 2025 in Berlin und sprach über die Macht generativer KI im Kontext rechter Bildpolitik.

Die Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen (DIZH) fördert interdisziplinäre, hochschulübergreifende Projekte mit bis zu 300'000 CHF. Gesucht werden praxisrelevante und zukunftsweisende Lösungen für Herausforderungen im Kontext der digitalen Transformation. Die Details zur Ausschreibung und zur Bewerbung finden sich auf der DIZH-Webseite; die Eingabefrist ist der 1. Oktober 2025.

Für weitere Auskünfte steht der DIZH Contact Point, contactpoint.dizh@zhdk.ch, gerne zur Verfügung.

Digitale Technologien eröffnen neue Möglichkeiten, Wohn-, Arbeits- und Bildungsräume nachhaltiger, effizienter und vernetzter zu gestalten.

Im 4. Rapid-Action-Call fördert die DIZH drei Projekte. Die Ausschreibung mit dem Titel «Smart Spaces – Digital basierte Lösungen für Wohn-, Kultur-, Arbeits- und Bildungsräume» zielte darauf ab, rasch umsetzbare Projekte zu fördern, die auf aktuelle Herausforderungen reagieren. Die ausgewählten Projekte zeigen auf unterschiedliche Weise, wie digitale Technologien eingesetzt werden können, um Räume zukunftsfähig zu gestalten. An der ZHdK war Tobias Gugg vom Facility Management mit dem Projekt Lernumgebung Zürich erfolgreich.

Weitere Informationen zu den DIZH-Projekten der ZHdK finden sich auf der ZHdK-Webseite; die Details zum vierten Rapid-Action-Call sowie ein Überblick über alle Projekte im Innovationsprogramm auf der DIZH-Webseite.

Mehr Sichtbarkeit für digitale Innovationen: Mit dem 2. Outreach-Call fördert die Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen (DIZH) Projekte, die zur stärkeren Sichtbarkeit von DIZH-Aktivitäten innerhalb und ausserhalb der Partnerhochschulen beitragen und die Vernetzung zwischen Forschung, Gesellschaft und Praxis fördern.

Alle Details zur Ausschreibung und zur Bewerbung finden sich auf der DIZH-Webseite; die Eingabefrist ist der 5. November 2025. Für weitere Auskünfte steht der DIZH Contact Point, contactpoint.dizh@zhdk.ch, gerne zur Verfügung.

Ob in sozialen Medien, Werbeanzeigen, im Arbeitskontext oder in privaten Chats: KI-generierte Bilder prägen zunehmend unsere visuelle Umgebung. In der aktuellen Folge von Schampar Digital sprechen Frank Richter und Jessica Reust mit dem Bild- und Medienwissenschaftler Roland Meyer über die politischen, gesellschaftlichen und ethischen Spannungsfelder rund um KI-Bilder.

Im 3. Struktur-Call der DIZH werden langfristig wirksame, hochschulübergreifende Innovationsstrukturen mit bis zu 1,2 Mio. CHF unterstützt, die disziplinäre und institutionelle Grenzen überwinden, gesellschaftlich relevante Lösungen ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Praxispartner:innen nachhaltig stärken. Eingabefrist ist der 28. Januar 2026.

Alle Informationen zur Ausschreibung und zum Bewerbungsverfahren finden sich auf der DIZH-Webseite. Für weitere Auskünfte steht der DIZH Contact Point gerne zur Verfügung.

Interessent:innen der ZHdK beachten bitte auch die ZHdK-internen Informationen zum 3. Struktur-Call im Intranet (mit ZHdK-Login).

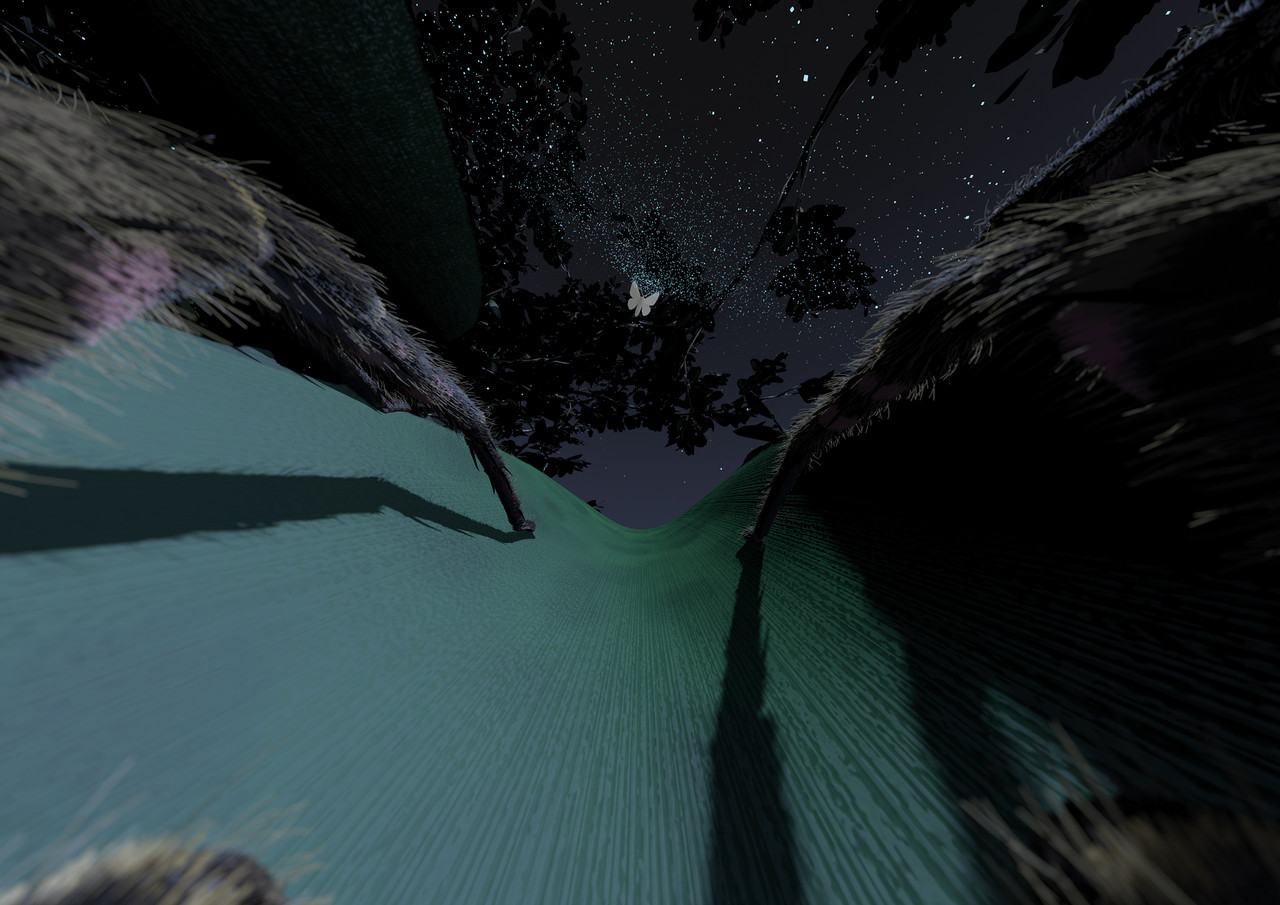

Wie nimmt eine Spinne ihre Umgebung wahr? Das Forschungsprojekt Spinne sein ermöglicht durch Virtual Reality einen ungewöhnlichen Perspektivenwechsel und untersucht, ob dies die Einstellung gegenüber Spinnentieren verändern kann.

In der VR-Installation schlüpfen Besucher:innen in die Rolle einer Vierfleck-Zartspinne und begeben sich nachts auf Insektenjagd. Sie erleben, wie die Spinne mithilfe hochsensibler Sinneshaare Luftströmungen fliegender Insekten wahrnimmt und erkunden einen Eichenbaum nach Beute.

Was passiert, wenn im Zoom-Call plötzlich eine Ziege erscheint? Wie bringt ein Würfel neue Impulse ins Seminar? Und worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen ludischer Didaktik, Gamification und Playification?

In der aktuellen Folge von Schampar Digital spricht Mela Kocher, Dozierende und Forscherin zu Game Design sowie Co-Leiterin E-Learning an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), über spielerische Zugänge zum Lehren und Lernen in der Hochschule.

Mela gibt Einblicke in ihre Lehrpraxis, teilt konkrete Beispiele und zeigt, wie Spielmechaniken gezielt in Lernsettings integriert werden können. Nicht als Unterhaltung, sondern als bewusste didaktische Strategie. Denn spielerische Elemente können nicht nur motivieren, sondern auch die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden stärken, Selbstwirksamkeit fördern und Lernprozesse nachhaltig unterstützen.

Was macht einen Podcast hörenswert? In dieser besonderen Episode des DIZH-Podcasts «Schampar Digital» stellen Pascal Streule (ZHAW) und Eric Andreae (ZHdK) ihr Projekt «Designing Podcasts» vor. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team und der Produktionsfirma Podcastschmiede haben sie erstmals eine umfassende wissenschaftliche Analyse deutschsprachiger Podcasts erstellt.

Das Forschungsteam der ZHdK und ZHAW untersucht, ob sich die Einstellung der Menschen gegenüber Spinnen durch ein multisensorisches VR-Erlebnis positiv verändern lässt. Ziel ist es, durch Wirkungsforschung neue Erkenntnisse über die Sensibilisierung für Biodiversität und Artenschutz zu gewinnen.

Die VR-Installation ist noch bis 1. Februar 2026 in der Ausstellung «Museum of the Future – 17 digitale Experimente» im Museum für Gestaltung Zürich zu erleben. Ab 2027 wird sie in verschiedenen Schweizer Naturmuseen gezeigt.

→ Weitere Details zum Projekt finden sich auf der Projektwebseite.

Im Rahmen des Projekts wurden 30 Podcasts untersucht, Hörer:innen interviewt und Produktionen aus filmtheoretischer Perspektive analysiert. Ein ausführliches Handbuch fasst die Ergebnisse zusammen – für alle, die mehr über Podcast wissen oder auch ihre eigenen gestalten möchten.

Im Auftrag der Hochschulleitung hat der Digitalrat ein Positionspapier zum Thema Künstliche Intelligenz an der ZHdK erarbeitet, das die grundlegenden Werte der ZHdK zu KI skizziert. An der ZHdK wollen wir dem Thema mit Critical Curiosity begegnen: mit Mut zu und Freude am künstlerischen Experimentieren, aber auch mit der Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung. Detaillierte Regeln für den Umgang mit KI an der Hochschule sind in einem entsprechenden Merkblatt (mit ZHdK-Login) festgehalten.

Das Positionspapier und das Merkblatt traten mit der Verabschiedung durch die Hochschulleitung am 13. März in Kraft.

Im 3. Projekt-Call im DIZH-Innovationsprogramm wurden insgesamt 14 Projekte gefördert, die mit innovativen Ansätzen in verschiedenen Bereichen wie Gesundheit und Medizin, Bildung und Wissenschaft oder Gesellschaft und Kommunikation dazu beitragen, die Zukunft am Forschungs- und Wirtschaftsstandort Zürich positiv und nachhaltig zu gestalten.

Die bewilligten Projekte befassen sich mit so unterschiedlichen Themenbereichen wie individualisierte medizinische Versorgung, kreative Lernansätze, soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein oder barrierefreie Mobilität. Ihnen allen gemein sind jedoch innovative Ansätze, die auf interdisziplinärer Zusammenarbeit, Praxisfokus, Transparenz und Nachhaltigkeit beruhen. Die Projekte werden mit je CHF 100'000 bis 300'000 aus dem DIZH-Sonderkredit unterstützt.

Zu den fünf genehmigten Projekten mit ZHdK-Beteiligung zählen unter anderem Digital Interfacing: The Minimalist Manifesto, das Schulen Wege aufzeigt, wie sie den digitalen Wandel mithilfe vorhandener Ressourcen gestalten können, oder Informatik und Computermusik in der Schule, das eine Brücke schlägt zwischen Computational Thinking und musikalisch-kompositorischem Denken.

Die geförderten ZHdK-Projekte im Innovationsprogramm der DIZH sind auf der ZHdK-Webseite präsentiert; mehr zum dritten Projekt-Call der DIZH sowie eine Übersicht über alle geförderten Projekte findet sich auf der DIZH-Webseite.

Für weitere Informationen zum DIZH-Innovationsprogramm an der ZHdK steht der Contact Point DIZH Innovationsprogramm gerne zur Verfügung.

Die aktuelle Episode des DIZH-Podcasts «Schampar Digital» widmet sich dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der schulischen Bildung und beleuchtet, wie diese die Gerechtigkeit im Klassenzimmer beeinflussen kann. Unser Gast Ken Horvath, der an der Schnittstelle von Bildung und Technologie forscht, gibt Einblicke in die komplexen Herausforderungen und Chancen, die der Einsatz von KI mit sich bringt.

Er thematisiert, wie Leistungsbewertungen – egal ob durch Menschen oder Maschinen – oft von Vorurteilen geprägt sind und welche Rolle KI dabei spielt, gesellschaftliche Strukturen zu verstärken oder zu verändern. Welche Vorteile bieten Dashboards, die den Lernfortschritt der Schüler:innen überwachen, und wo liegen die Risiken? Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Rolle Lehrkräfte bei der Einführung und Nutzung von KI im Bildungswesen spielen und wie Schulen sicherstellen können, dass diese Technologien verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Die ZHdK war mit den beiden Projekten AI-BRIDGE und Public Data Lab erfolgreich.

Weitere Informationen zu den DIZH-Projekten der ZHdK finden sich auf der ZHdK-Webseite; die Details zum zweiten Struktur-Call sowie einen Überblick über alle Projekte im Innovationsprogramm auf der DIZH-Webseite.

Vor fünf Jahren, am 1. April 2020, nahm die DIZH ihren operativen Betrieb auf.

Ein passender Anlass, um eine positive Zwischenbilanz zu ziehen: In den vergangenen Jahren hat sich die DIZH kontinuierlich weiterentwickelt. Die Bereiche Forschungscluster, Innovationsprogramm und Bildungsförderung sind etabliert und werden laufend optimiert. So ist die DIZH ist bestens aufgestellt, um auch in der zweiten Hälfte ihrer Laufzeit die digitale Zukunft der Zürcher Hochschulen und des Standorts Zürichs aktiv mitzugestalten.

→ Weitere Details zum DIZH-Jubliäum und zu allen DIZH-Aktivitäten finden sich auf der DIZH-Webseite.

→ Hier geht’s zum Podcast auf YouTube.

Das DIZH-Strukturprojekt Public Data Lab (PDL) entwickelt Indikatoren und neue Zugänge zur Messung von Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Durch transdisziplinäre digitale und künstlerische Innovation stärkt das PDL das öffentliche Vertrauen und bietet Entscheidungsträger:innen evidenzbasierte Grundlagen. In zwei aktuellen Interviews erklären Marcel Bleuler, ZHdK, und Karin Schwiter, UZH, wie Forschung im Public Data Lab Unsichtbares sichtbar macht und Innovationen gesellschaftlich verankert.

→ Zum Interview mit Marcel Bleuler

→ Zum Interview mit Karin Schwiter

Ein neues Videoporträt zum DIZH-Projekt «Gestalte deine Stadt» gibt Einblicke in das im Rahmen des Projekts entwickelte Virtual-Reality-Erlebnis, das neue Formen der Partizipation in der Stadtentwicklung ermöglicht. Die Bevölkerung wird aktiv einbezogen, und Veränderungen in öffentlichen Räumen können für alle nachvollziehbar gemacht werden.

Weitere Informationen zu dem von ZHAW und ZHdK getragenen Projekt finden sich auf der ZHdK-Seite zur DIZH sowie auf der DIZH-Webseite.

Wenn US-Behörden damit beginnen, historische Fotos von Frauen, Schwarzen und Schwulen aus dem Netz zu löschen, kommt es jetzt auf Datensicherung an. Gegenarchive müssen aufgebaut werden!

Ken Horvath ist Professor für Bildungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Seine aktuellen Forschungsarbeiten entfalten sich zwischen zwei Schwerpunkten, die vielfältig miteinander verzahnt sind: dem Problem beharrlicher Bildungsungleichheiten (insbesondere in Zeiten des digitalen Wandels) und den methodologischen Herausforderungen einer zeitgemässen Bildungs- und Sozialforschung.

Das in einem DIZH-Outreach-Call geförderte Projekt «SciComm meets Comedy» testet ein Videoformat, in dem ein Comedian Digitalisierungsthemen auf humorvolle Weise beleuchtet. Ziel des Projekts ist es, die Rolle von Humor in der Wissenschaftsvermittlung zu untersuchen. Dabei wird analysiert, wie humorvolle Elemente das Verständnis komplexer Themen fördern und das Interesse der Zuschauer:innen wecken können. Das Forschungsteam wird die Reaktionen und Rückmeldungen auf die Videos auswerten, um herauszufinden, wie gut Humor als Werkzeug zur Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte funktioniert.

Das in einem DIZH-Outreach-Call geförderte Projekt «SciComm meets Comedy» testet ein Videoformat, in dem ein Comedian Digitalisierungsthemen auf humorvolle Weise beleuchtet. Ziel des Projekts ist es, die Rolle von Humor in der Wissenschaftsvermittlung zu untersuchen. Dabei wird analysiert, wie humorvolle Elemente das Verständnis komplexer Themen fördern und das Interesse der Zuschauer:innen wecken können. Das Forschungsteam wird die Reaktionen und Rückmeldungen auf die Videos auswerten, um herauszufinden, wie gut Humor als Werkzeug zur Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte funktioniert.

Das in einem DIZH-Outreach-Call geförderte Projekt «SciComm meets Comedy» testet ein Videoformat, in dem ein Comedian Digitalisierungsthemen auf humorvolle Weise beleuchtet. Ziel des Projekts ist es, die Rolle von Humor in der Wissenschaftsvermittlung zu untersuchen. Dabei wird analysiert, wie humorvolle Elemente das Verständnis komplexer Themen fördern und das Interesse der Zuschauer:innen wecken können. Das Forschungsteam wird die Reaktionen und Rückmeldungen auf die Videos auswerten, um herauszufinden, wie gut Humor als Werkzeug zur Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte funktioniert.

«AI slop and the new fascist aesthetic»

Im Podcast In Bed with the Right des Clayman Institute for Gender Research der Stanford University diskutiert Roland Meyer mit den Hosts Moira Donegan und Adrian Daub über die Verbreitung und Wirkung solcher Bilder.

Roland Meyers Vortrag wurde in dem Beitrag «re:publica: Generative KI und die extreme Rechte» in Kultur und Wissenschaft im Deutschlandfunk vom 28. Mai 2025 sowie im Beitrag «Digitaler Faschismus und was dagegen hilft» in Breitband vom 31. Mai 2025 aufgegriffen.

Roland Meyer ist DIZH-Brückenprofessor für Digitale Kulturen und Künste an der Universität Zürich und Zürcher Hochschule der Künste. Er forscht zur Geschichte und Theorie digitaler Bildwelten.

Die Universität Zürich (UZH), die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) führen mit der «Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen» (DIZH) eine der grössten Forschungs-, Innovations- und Bildungsinitiativen zum digitalen Wandel in der Schweiz. Um diese Initiative operativ umzusetzen und weiterzuentwickeln, sucht die DIZH im Rahmen einer Nachfolgeregelung per 1. Dezember 2024 oder nach Vereinbarung eine:n Geschäftsleiter:in.

Alle Details zu dieser spannenden und abwechslungsreichen Aufgabe in einem gesellschaftlich relevanten Umfeld, sowie der Link zur Anmeldung finden sich auf der DIZH-Webseite.

Futures Literacy befähigt Menschen und Organisationen, Zukünfte zu gestalten, bereits heute zu erleben und damit drängende Veränderungen aktiv voranzutreiben. Dieser neue CAS vermittelt die dazu notwendigen Instrumente und Mindsets und kultiviert die Kreativität, um als Zukunftsagent:innen Prozesse mit hoher Imaginationskompetenz zu begleiten, Herausforderungen mutig anzupacken und richtungsweisende Strategien zu entwickeln. Neugierig? Weitere Details zum CAS finden sich auf der entsprechenden Info-Seite sowie im Rahmen der regelmässig und hybrid stattfindende Infoveranstaltungen.